社会心理学概説A講義プリント

2001.01.15

D.群集過程(続き)

D.4.パニック(panic):逃避的な群集行動

パニックの問題

1.個人の非合理的な行動(非計画的、衝動的行動)

2.混雑現象による問題の増幅

パニックを生じさせる要因

1.合理的要因

逃げ遅れるとひどいことになるほど混乱が生じやすい。

囚人のジレンマのような利得構造

2.情動的要因

恐怖によって、融通性の低下、退行、合理的な思考の欠如が生じる。

Mintz(1951) の実験

15〜21人の被験者集団の実験。

被験者は、ひもを早く瓶から抜くことを求められる。

しかし、一度に一人しか出られない。

結果

1.報酬構造が混雑を生じさせる。

・ 抜け出すと報酬が得られる場合、混雑が生じやすい。

・ 瓶に水が入る。cone がぬれると罰金が科される。

→ 混雑がひどくなる。

2.被験者間の話合いを導入すると、混雑は低下する。

3.被験者に協力的な「構え」を持たせる(集団の得点を上げるように教示)。

→ 混雑は著しく低下する。

Mintz(1951) の実験への批判

現実性があるか?

罰金が低額である。

Kelley ら(1965)の実験

Sは仕切りで隔離される。

装置 − Sの位置と他のSsの位置をライトが示す。

時間内に逃げられなければ電気ショックがある。

スイッチを押す = 逃避の試み。しかし一度に一人しか逃げられない。

実験 1

条件:脅威 − 高/中/低(ショック無し)

集団規模 − 4/5/6/7人

性別 − 男/女

Sには2つの反応が可能 = 逃避の試み / 待つ。

与えられた時間

4人集団−24秒。5人−30秒。6人−36秒。7人−42秒。

タイマー:赤い水がある瓶から別の瓶に流れる。

結果

1.逃避に成功する割合: 男性 > 女性。(p < .025)

2.大集団ほど避難に失敗する。

4人 5人 6人 7人

成功率 77% 57% 31% 49%[例外]

3.脅威が高いほど成功率が低い。

7人集団で成功率が高かった理由 − 7人集団では、瓶の水が多いため、

時間が十分あると思われたかも知れない。

実験 2

時間の経過を音で示す。

全てのSsに実験1の中脅威を使う。

条件: 集団規模[4〜7人]×性別

結果:逃避の成功率は、

1.男性 > 女性。

2.4、5人集団 > 6、7人集団。

成功率 4人 5人 6人 7人

48% 50% 22% 21%

実験 3:7人集団で実験。

条件:性別

Sに可能な反応の数

2反応条件:待つ、避難の試み。

3反応条件:+ 「待つつもり」 − 他のSsにも分かる。

結果:避難の成功率は、

1.男女差無し。

2.3反応条件 > 2反応条件。

全体の結論

1.脅威の大きさ → 混雑を生む。[Mintz(1951) と同じ。]

2.集団規模が大きい → 混雑を生む。

3.信頼感を与える反応の存在 → 混雑を緩和。

D.5.流言(rumor)

急速に生じる、検証困難な情報の伝達

「デマ」との相違: デマゴギー、意図的な扇動

D.5.1.発生原因

・オルポートとポストマン[Allport & Postman, 1947]

流言の強度 = f(問題への人々の関心×問題の曖昧さ)

(速さ、広がり)

・ロスノウ[Rosnow, ]

・信じやすさ ←→ 批判的感受性

・情報に接したときの心理状態:恐怖、不安

Morris ら(1976)の実験:恐怖のストレスの下で情報追求行動が生じやすい。

4〜6名の被験者の集団が「性的態度」に関する実験に参加する。

1.恐怖条件:部屋に電気ショックの機械が置いてある。

「電気ショックと性的刺激に対する生理的反応の研究」をす

ると被験者に言う。

2.不安条件:部屋に避妊具、ポルノ、などが置いてある。

3.統制条件:どんな研究をするかは言わない。

待ち時間中の被験者の行動を観察する。

結果:恐怖条件で、

・言語的な情報追求行動が多い。

(何が起こるかを他者にたずねる、など。)

・集団凝集性が高まる。

Jaeger ら(1980)の実験

Ss:大学の授業に出席している学生

手続き:

・性格検査により、事前に出席者の不安を測定しておく。

・授業中に教授(高権威条件)/学生(低権威条件)が次のように発言

「マリファナを吸っていた学生がいるという噂があった。事情を知っている者はいるか?」

・ある学生(サクラ)が次のように答える。

高信用条件:「あり得る。」

低信用条件:「デタラメな話だ。」

・1週間後に、マリファナの噂を人に話したかどうかを調査

結果

1.噂を他人に伝える傾向は 高不安者 > 低不安者

2. 噂を他人に伝える傾向は 高信用条件 > 低信用条件

3.高権威条件(情報源の権威が高い)では、Sの不安にかかわらず噂の伝達がおきる。

低権威条件では、高不安者が噂を伝達しやすい。

D.5.2.流言の伝播過程

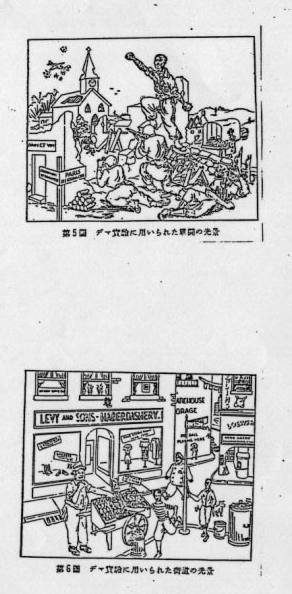

Allport & Postman(1947)の実験:流言の伝播過程で情報は変容する。

実験刺激 − 次頁、左図

図を見せられた人が、見ていない人に図の内容を伝える。

伝えられた人は別の人(図を見ていない)に伝える。・・・

結果:次の3つの傾向が観察された。

1.平均化(leveling):簡略化される。思い出したり伝えるのが容易になる。

2.強調化(sharpening):特定の部分が強調される。(平均化と同時進行)

平均化と強調化の例−「果物を盗んだ少年がいて、警官が後を追っている。」

3.同化(assimilation):伝えられる内容が伝える人の態度・関心・期待に一致するようになる。

例−女性は店のドレスを伝えることが多い。

情報は人々のスキーマ[図式]に従って変容する。 (記憶に対するスキーマの影響)

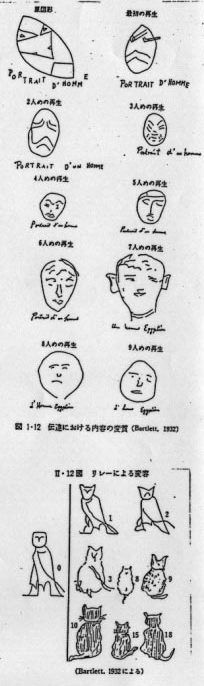

Bartlett(1932)の実験:図形や絵文字をリレー式に再生させる。 次頁、右図

人は既存のスキーマに当てはめて図形を記憶しようとする。

そのため、伝えられる図形は、伝播の過程で分かりやすいスキーマに従ったものとなる。

D.6.混み合い(crowding)

D.6.1.空間行動(spatial

behavior) 〜 個人的空間(personal space)となわばり行動(territoriality)

☆ personal space 説 Sommer ら。

(proxemics, Hall)

personal space − 他者の侵入が脅威となる、個人の回りの空間

接近 → 不快。脅威・怒りを感じる。

Sommer らの実験−サクラが接近するほど、相手はその場を早く立ち去る。

攻撃的な人ほど、広い個人的空間を要する(特に背後)。Kinzel(1970)

☆ なわばり行動

3種類のなわばり(Altman,1975)

第1次的なわばり 例:自宅

第2次的なわばり 例:教室の自分の席

公的なわばり 例:気に入った公園

安心感、統制感覚は第1次的なわばりで最も高く、公的なわばりで最も低い。

Home Court Advantage − スポーツ、交渉

(ニワトリ、魚も同様 − the prior residence 効果)

家庭内のなわばり − 夫のなわばり=居間、ガレージ、妻のなわばり=台所

D.6.2.混み合い(crowding) → 空間行動上の障害

☆ 動物のデータ

込み合った状況下のネズミ → behavioral sink (Calhoun,1962)

・不可解な攻撃行動、あるいは、

・消極的になって閉じこもる(withdrawal)

[例]

・母親ネズミが子供に注意しなくなる。→子供の死亡率、大

・通過儀礼を経ずに性的行動に走る、もしくは、性的行動から全く遠ざかる。

・ストレス症状

・争いが高まる。(Southwick, 1955)

☆ 人間の場合

混み合い → 目標の阻害 → 混み合いによる症状

・ストレス

・無力感

・引きこもり(withdrawal)

他者との接触を回避

例:eye-contact を避ける。

・攻撃

☆ 課題達成への影響

Freedman ら(1971,72)

混み合いは知的課題(例:文字のリストから単語を作る)の達成を阻害しない。

→ 混み合い自体はストレス因(stressor)にはならない。

しかし、ストレス下で達成の阻害が生じる課題を使った実験は、混み合いがストレス因になることを示す。

Paulusら(1976):混み合い下で迷路課題の達成が低下。

Evans(1975):混み合い下では2次的課題(テープの話に注意する)達成が低下。

など。

達成の阻害は、他者との接触を要する課題で大きくなる。

(Heller ら、1977)

☆ 利他的行動への影響

Steblay(1987):35の援助研究のメタ分析。援助行動は小都市で生じやすい。

Bickman ら(1973):込み合ったところではロスト・レターを投函する人が少ない。

Cohen & Spacapan(1978):コンタクト・レンズ探しへの援助。

込み合ったショッピング・モールでは生じにくい。

など。

混み合い → 注意の過重負荷 → 他者への非関与

☆ 攻撃:混み合いは攻撃と怒りの情動を高める。

喧嘩が生じやすくなる。

Booth & Edwards(1975):トロントの白人世帯の調査

・主観的に世帯が狭いと愛情が低下する。

・主観的に世帯が狭いと夫婦喧嘩が多くなる。

・部屋数が少ないと子供がぶたれやすい。

攻撃か閉じこもりか?

・資源(オモチャなど)の希少性 → 攻撃

・男性:混み合いによって攻撃しやすい。

☆ 生理的反応

Middlemist ら(1976):込み合った男子トイレでは、おしっこの出が遅れる。

おしっこ:ストレスによる生理的喚起で、出が遅れる。

血圧、心拍数も同様

Levy & Herzog(1974):込み合った地区では心臓病での死亡率が高い。

Paulus ら(1978):監獄の研究。監獄が込み合っている時期には、循環器系の疾病による死亡率が高い。

☆ 子供の研究

Rodin(1976):込み合った住宅に住む子供は、根気がない。

(環境に対する統制感がない。学習性無気力)

☆ 媒介変数としての統制感覚

混み合いの原因を自分で除去できる、という感覚(統制感覚)

→ 混み合いの負の効果を低下させる。

Rodin ら(1978):エレヴェータの混み合い。

スイッチのそばにいる(いつでも出られる)Sは、混み合い感が低い。

D.6.3.生態学的心理学(Ecological

Psychology)

〜 the theory of manning

Baker, R.G. & Gump, P.V.

(1964) Big school, small school. Stanford, CA: Stanford Univ. Press.

Wicker, A.W. (1979) An introduction to ecological

psychology. Belmont, CA:

Wadsworth.

行動場面(behavior settings) 〜 イヴェント、定常的社会活動の場、など。

・具体的に時間(帯)・場所を指定できる。

・2つの構成要素 (1) 人、(2) 器材(例:椅子、タイプライター)

・プログラムがある−相互作用の流れを規定。

・構成要素間の調和(synomorphy)

・地位の体系 例:代表者、客、・・・

・人員が代替可能

・場面の自己制御的性格

など。

例:○○ミーティング、運動競技会、カウンセリング室

Barker らの理論

人員不足(undermanning)の効果

1.場面のプログラムを実行する個人の活動がより活発になる。

2.個人は責任ある地位を引き受ける。

3.場面にとっての重要性を個人が自覚する。

Barker & Gump(1964):カンサス州の高校の調査

・生徒数の多い高校では、生徒数ほどには行動場面が多くならない。

・小さい高校では生徒の課外活動への参加が活発になる。

─────────────────────────────

参加の測度 小さい高校平均 大きい高校平均

─────────────────────────────

参加場面総数 19.4

18.4

参加場面の種類 6.5

5.4

責任ある地位にある場面数 8.7

3.5

中心的地位にある場面数 3.6

0.6

責任ある地位の種類 3.7

1.6

─────────────────────────────

[以上]