社会心理学入門A(a)

2000.6.12

高木英至

B.1 対人認知

![]() B.1.2 印象形成

B.1.2 印象形成

・人が他者に関する情報に逐次的に触れる場合を研究する。

・個々の情報がその他者の全体的な印象にどのように統合されるか、が問題

・2種類の記憶情報:個別事例、抽象的印象

(1)平均モデルと加算モデル

・全体的印象は個々の情報に基づく印象の平均になる傾向がある。 → 平均モデル

・セットサイズ効果:評価が等しい情報が続くと全体的印象は極端化する。 → 加算モデル

(2)中心的特性 (←→周辺的特性)

・印象の次元:自分への好意性、力強さ、正しさ

・特定次元(中心的特性)の印象が全体の印象を支配する。例:暖かさ−冷たさ(〜好意性)

(3)順序効果:第一印象は重要か?

・初頭効果:最初の情報(第一印象)が全体的な印象を支配する効果

a.最初の情報が後続する情報の意味を変え、全体的印象を方向づける。

b.後続の情報の重要性が低下する。

c.最初の情報がスキーマとなり、最初の情報に合わない情報が無視される。

・新近効果:初頭効果とは反対に、後に提示された情報が全体的印象を支配する効果

・ Miller-Campbell 説

![]() B.1.3. 他者認知における歪み

B.1.3. 他者認知における歪み

(1)ハロー効果:特定の人の評定において、ある特性の評定が他の特性に一般化される傾向

評定者エラーの一種

(2)誤った関連づけ、論理的誤謬:ある特性と「関連した」特性が結びつく

・性格判断の困難 例:Draw-a-Picture test

・集団に対する認知の誤り

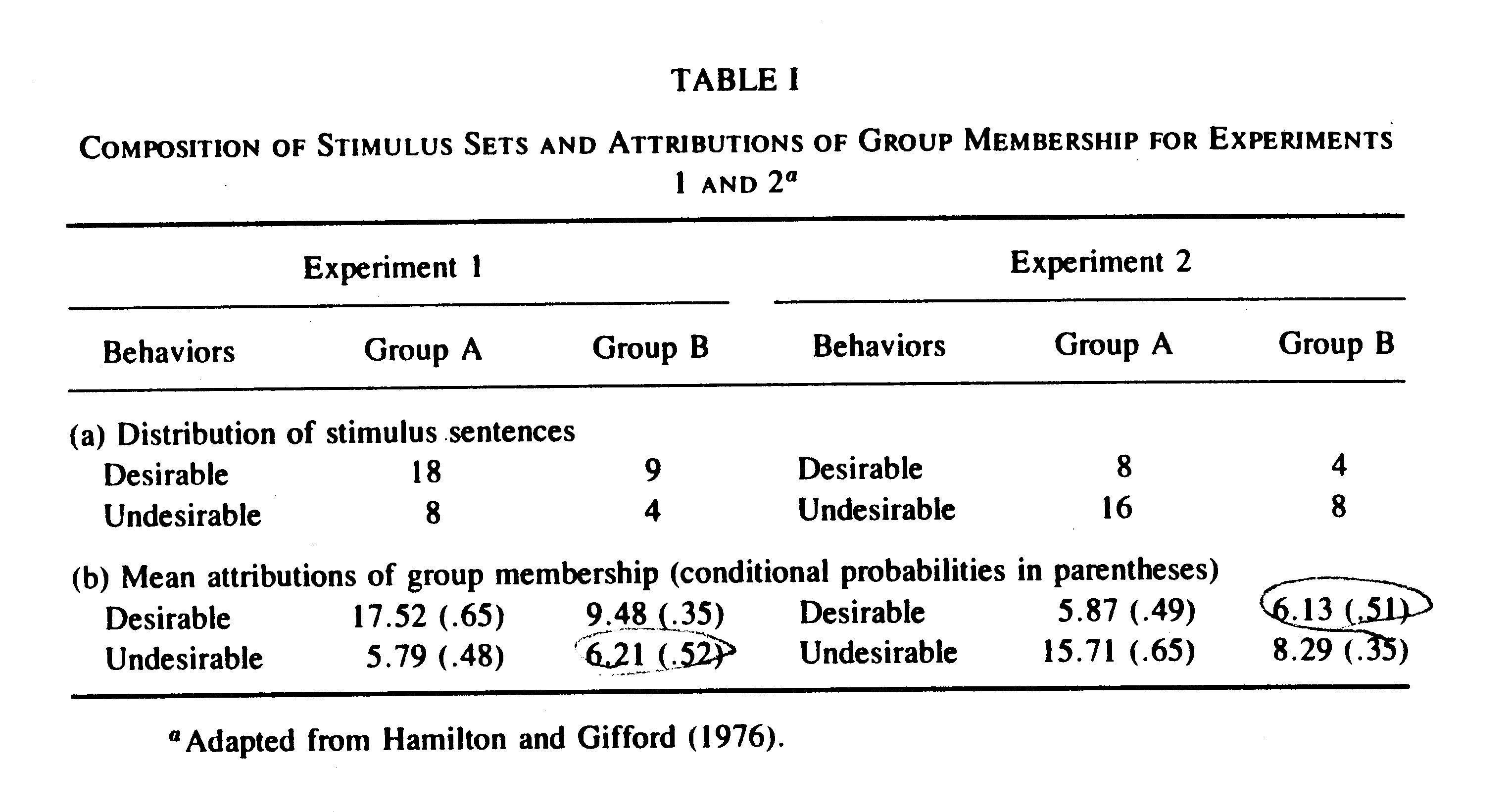

Hamilton 説−小さい集団の少数派事例が過大評価される。

例:民族的少数派の犯罪

(3)仮定された類似性:好きな相手を、実際以上に自分に類似すると思う。

(4)好きな人を好意的に認知する:嫌いな人は非好意的に認知する。

(5)スキーマの影響 → B.2

![]() B.1.4. 自己認知における歪み

B.1.4. 自己認知における歪み

自己知覚 〜 自己概念(self-concept) ≒ 自尊感情(self-esteem)

自己知覚における自己肯定的な歪み(positive biases)、自己肯定幻想(Positive Illusions)

(1)自己保存の歪み(Self-serving bias):

自分の成功は自分の内的要因(例:知性の高さ)に、失敗は外的要因(例:不公平な試験問題)に帰属させる。

「自分は有能だから試験ができた。」 「自分が失敗したのは自分に不利だったから。」

(2)自己貢献の歪み(Self-centered bias):自分の貢献を過大評価する。

(3)自己中心の歪み(Egocentricity bias):自己の貢献を肯定的でより重要だったと再生する。

「自分が他者に影響を与えた。」

(4)誤ったコンセンサス効果(False consensus effect):自分の態度・価値・選択を他者も持つと思い込む。

「みんな自分に同意するはずだ。」 「誰だって自分のようにした。」

(5)誤ったユニークさ効果(False uniqueness effect):自分の特性や能力をユニークと思い込む。

「自分は特別だ。」

(6)統制幻想(Illusion of control):自分の努力で望ましい結果を出せると思い込む。

(7)後知恵効果(Hindsight effect):回顧的に結果が不可避であったと思い込む。

「そうなると思っていた。」

(8)自己正当化の歪み(Self-righteous bias):自分は他者より道徳的と思い込む。

☆ 自己肯定的な歪みはなぜ存在するか?

進化心理学=自己に対する肯定的な誤解が進化的に適応的だった。(Kenrick & Simpson, 1997)

1.身体的健康への効果:「健康 → 自己肯定幻想」 & 「自己肯定幻想 → 健康」

・楽観主義者の方が免疫力が高い。

・楽観的な方が重病での生存率が高い。

2.精神的健康への効果

(1) 幸福感(Happiness)の促進 〜 宗教的信念が与える誤った安心感

(2) 生産的な作業の促進 → 努力の持続、目標達成

(3) 個人的成長の促進 「可能な自己(Possible Selves)」→成長への動機づけになる。

「可能な自己」による「予言の自己成就(self-fulfilling prophesies)」

(4) 他者への配慮の促進 社会的交換 → 自己の利益

[以上]