モンゴルの首都ウランバートルでは、1990年代初頭の市場経済化に伴う都市への人口集中によって急速な人口膨張をきたしました。

社会主義時代(ロシア時代)に各種都市施設が整備されたウランバートル市中心部に対して、周辺部は典型的なスプロール地域であり、大半は上下水道やガス、道路などの基盤施設を持ちません。このような都市基盤が整わないまま住宅地化した地区をモンゴルではゲル地区と呼び、地方から流入した人々の受け皿となり、貧困層の居住集積地となっています。

このような経済的な貧しさは、食生活・健康上にも投影されており、ゲル地区住民の肝臓がんや大腸がんの罹患率の高さは、安価な肉食を中心とした食生活、高価な野菜の未摂取、さらには人工甘味料・着色料が多く含まれた甘味飲料の多飲によるものといわれています。

しかしながら、野菜食の必要性は、ゲル地区住民にも強く認識されており、「機会があればトマトを食べてみたい」「余裕さえあれば野菜をたくさん食べたい」との声を多く聞きます。

ところでモンゴルにおいては2002年、国有地の無償払い下げが実施されました。一世帯あたり最大700平方メートルの未利用地を無償で分け与えることによって、国に対する帰属感を醸成しようとしたものですが、これによってゲル地区の膨張に一層の拍車がかかったことは否めません。半面、各世帯は700平方メートルの敷地を所有し、これを高い木柵(ハシャー)によって囲い込む「私有地」をもち、敷地内にはかなりの余地がうまれています。

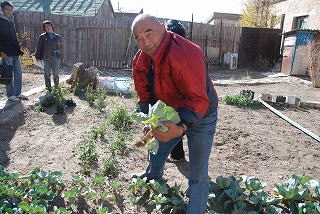

本活動は、この敷地内余地を菜園として活用することによって、ゲル地区住民の食生活の改善を行い、健康向上を図るとともに、余剰野菜・加工品を販売することによって、家計向上を図ることを目的としています。

野菜の栽培に関しては学校や行政や大学との連携のなかで、野菜加工および販売については行政や大学、地域内企業の協力のもとで実施します。こうした住民と学校と行政と大学との連携による野菜栽培、加工、販売、調理、摂取など、野菜を巡る一連の活動・事業モデルは、活動記録やモデル校・地区の視察研修、区報による広報やセミナー、シンポジウムなどを通して、広くバヤンズルフ区内、ウランバートル市内へと浸透を図っていきます。

野菜食に関してはモンゴル政府も強い関心を抱いており、食の安全性、安全保障の観点から、外国製に頼らない食料供給を目指して「緑の革命」と呼ばれる政策を展開しています。ただし、目下は地方の大農場支援が中心であり、一般市民なかんずくゲル地区住民の野菜栽培に対する支援は行われていません。

ゲル地区住民の生活改善プロジェクト

シンポジウム開催のお知らせ

<食>の地域自立に向かって;

埼玉大学とモンゴル・ウランバートル市バヤンズルフ区との連携事業報告

本プロジェクトは2008年から行っている菜園による緑化プロジェクトを基礎に実施されています。初年度は7世帯を対象にしたパイロットプロジェクトを実施しました。少数世帯へのきめ細かな直接的な指導は、どの世帯にも歓迎され、野菜栽培も順調に推移しました。同時に対象地域に位置する第53学校でも学校菜園をつくり、子供たちとの野菜栽培を開始しました。

二年目(2009年)はその成果をもとに、対象世帯を30世帯に増やし「野菜クラブ」を立ち上げ、野菜栽培を実施したものの、指導の手がゆきとどかず、また天候も災いして満足に野菜の収穫をあげることができませんでした。学校での菜園作りは順調に推移したものの、学校の教師に住民の野菜栽培指導を委ねても手が回らないことが明らかになりました。

二年度目の終わりに開催した「野菜クラブ」メンバー・ワークショップ(WS)では、「実際に自分の菜園を見て指導をして欲しい」「栽培している野菜の食べ方を教えてほしい」「種だけでなく苗がほしい」「栽培用具を貸し出してほしい」「水汲みが大変」などの意見要望がだされました。

これを受けて三年目に当たる2010年は、野菜栽培の巡回指導試行を行うとともに、野菜料理講習会を試験的に開催し、これらがどの程度の効果を生むか、本格実施に向けて課題はなにか、などモニタリングをしました。「野菜クラブ」36世帯の栽培は順調におこなわれており、巡回指導・料理講習ともに参加者評価は好評であることから、2011年の本格実施にむけての準備を進めてきました。

バヤンズルフ区のゲル地区住民が、家庭菜園・学校菜園において野菜を栽培し、そろ野菜を利用して生活状況を改善することを目的とします。

◎家庭菜園づくりを促進します。

・モンゴル国立農業大学と共同して、住民の家庭菜園づくりを指導します。

・技術情報交換の場としての「野菜クラブ」を運営します。

・第53学校で栽培教育を実施します。

◎野菜の利用を促進します。

・モンゴル国立科学技術大学の協力のもと、栄養指導と野菜調理講習、食育に関するセミナーを行います

・モンゴル人の生活にあった野菜メニューを開発し、野菜調理講習に反映させます。

◎野菜の加工・販売実習を行います。

・モンゴル科学技術大学の協力のもと、野菜加工品を開発し調理講習に反映させます。

・野菜の加工・販売実習を行います

◎栽培と調理の指導者および販売スタッフに対し日本で研修を行います。

・野菜栽培指導および栽培教育に関して、埼玉県内外において栽培指導研修を行います。

・調理指導に関しては埼玉大学等において野菜調理研修を実施します。