| 目次へ | ||

| プロジェクト概要 | ||

| 調査報告 | ||

| 文化デザイン ワークショップ |

||

| 研究室NOWへ | ||

| 梶島研究室TOP |

| 第四章 観光資源としての秩父札所めぐりの可能性 |

手塚 雪香

| 1.はじめに | |

| 2.秩父札所の概要 | |

| * | 3.ヒアリング調査調査 |

| 4.秩父札所めぐりの体験 | |

| 5.秩父巡礼の動向 | |

| 6.調査結果からの考察 |

3、ヒアリング調査

3−1.調査目的・対象

札所巡りの観光に関する可能性を考える上で、まずは秩父札所と来訪者、来訪者を迎える体制等基本的な情報を押さえることが必要と考えた。そこで、今回の現地調査では秩父市シルバー人材センター・ガイド班の案内人の方と、秩父札所連合会の職員の方にヒアリング調査を行った。

どちらの方も、札所を訪れる人と札所とを結ぶ役割をしており、来訪者に直に接する立場である。また札所を抱える地域の住民であるということから、住民としての気持ちも持っている。こういった両面をもつ方にお話を伺い、現状ではどういった迎え方をしており、住民の一人として札所の存在をどう考えているのかといったことなどを知ることを目的として調査を行った。

3−2.ヒアリング調査(1)

| 2005/09/14 9:30〜11:45 秩父市シルバー人材センター/班長:稲垣利夫さん、ガイド:小菅フサ恵さん 2005/11/30 電話によるヒアリング 秩父市シルバー人材センター/小貫さん |

○ガイド班の概要

現在の案内人は17名(うち女性は2名)。60〜77歳。ガイド班に所属している人から紹介を受けて登録した人が多い。新人は4名ほど。

登録以前の職業では、教職に就いていた人が半分くらい。お寺や宗教関係の仕事に就いていた人はほとんどいない。

出身が秩父地域ではない人もいる。

シルバー人材センター(以下、センター)全体でのメンバー募集はかけているが、ガイド班単独での募集は行っていない。

○ガイド班の仕事内容

・札所案内。秩父だけでなく、坂東や西国など他地域の案内も行う。

・札所の案内がほとんどであるが、七福神めぐりや長瀞七草寺めぐりなどの案内も。

・移動中のバスの中で主な説明を行い、現地ではその場でしか説明できないことを追加して説明する。

○他地域の札所のガイドを行うことになったきっかけ

7年ほど前、静岡の観光業者から西国の案内の打診があった。元々ガイド組織として札所連合会と協力会ができており、センターのガイド班はそこからガイドの指導を受けていた。しかしこの二つの組織では西国の案内ができるガイドを抱えていなかったため、センターのガイド班に依頼がきた。ガイド班でもしっかりとした案内のできる人はいなかったが、せっかくの話でもあったし、少しでも案内のできる人がいるのだから断るよりは、ということで受けたことが現在の案内のきっかけになっている。

そもそもなぜ西国札所の案内の依頼が秩父へきたのか。それは、坂東や西国には札所の案内ができる人がいなかったり、請け負う組織や窓口が確立していなかったという事情があったためである。

○研修等学習機会

人材育成にも関連するが、研修は4月の新人研修、8月と2月の全員での研修。それ以外にも必要であると相談を受けたときには設けている。

・安全研修の繰り返し(お客さんだけでなく、自分の安全を確保するためにも重視)

・知識レベルの向上

・実地研修

札所だけでなくその周辺の環境についても学ぶことで、地域を知ることにも繋がる。

研修は秩父だけではなく、坂東や西国でも行う。

センターでの研修だけでなく、自分で他地域の札所を訪れてみたり、ガイド当日の朝にもルートを回ったりといった努力が必要。

―――札所を訪れる方は知識が豊富であるので、お金を頂いてガイドしている以上、プロをしてきちんとしたガイドをしなくてはならないと考えている。

○ガイド件数・来訪者情報

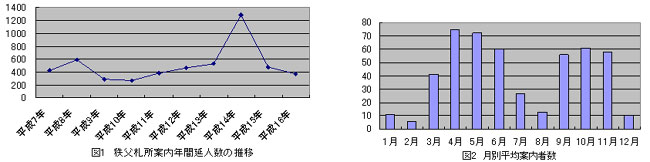

秩父札所案内の年間延人数は図1、月別平均案内者数は図2の通りである。案内の依頼は観光会社を通しての申し込みが全てであるため、年齢構成、男女比、各札所の案内件数など、具体的数字は把握していないとのことであるため、案内人の方の印象を伺った。

| ガイド件数 | :最も多いのは坂東。次いで秩父。 →坂東では案内する人がいないのに対し、秩父では札所連合会や協力会といったガイドを請け負う組織が多く、それほど仕事がまわってこないため。 |

| 人数 | :御開帳時にはたいへんな人出で、ガイド人員が足りないくらい。 |

| 男女比: | 来訪者は女性が多い。男女比はだいたい1:5。 |

| 年齢構成 | :年配の方、退職後に訪れる人が多い。 日帰りの日程では、比較的若い30〜40代の女性も多い。 男性は、バスツアーではなく個人的に徒歩で回る方が多い。 若い方…親を連れた30代くらいの女性、亡くなった子供の供養に来こられる方。 |

| どこから来ているか | (記憶の範疇で挙げてもらった場所):青森、山形。西では名古屋、四国、九州。西の人のほうが、純粋な巡礼目的の人が多い。関東一円の人は日帰り。 |

| ルート設定 | :基本的には一番の札所から出発。道路状況に応じてその場で変更することもある。特に御開帳時にはバスなど車の出も多く、臨機応変に対応。 相手からの要望がなければルート設定は人材センター任せ。 観光会社はルートを指定してくることもある。 ←効率よく回ることができるルート |

| リピーター | :巡礼地で親しくなった人・グループ同士が、一緒に秩父を再訪するという例。 また、観光ツアーの場合、一日では回りきることはできないので、日帰りの方は何回も訪れる。各旅行会社が4コースほど設定し、来訪者が自分の回るべきコースを選ぶ。効率の良いコース設定になっているため、どの旅行会社のコースも大体同じものである。 |

| 依頼先 | :個人より観光会社のほうが圧倒的に多い。 →バスツアー:3日(2泊3日のツアー) 4日(日を改める日帰り) 東京を中心に関東が圧倒的に多い。遠いところでは、博多の第一観光が年3回くらいツアーを組んでいる。 |

| その他 | :遠方から訪れる人の中には、坂東と併せて一緒に回る人もいる。 巡礼路には江戸古道を復元した所があり、ハイキングを兼ねて歩く人もいる。 |

(秩父市シルバー人材センターより)

○料金設定

1件ごとの設定。「秩父」と「秩父以外」という設定になっており、秩父以外の札所めぐりであれば坂東も北海道も西国も同一料金。秩父のほうが安く設定されている。そこに、添乗するガイドの人数が掛けられる。

○ガイドすることで何が得られているか

・知識。札所や巡礼に関すること。また、移動しながらの説明であるため、秩父自体の話も織り交ぜており、秩父地域のことも勉強できている。

お寺の周囲を知る→自分の住む地域のことを知る。

・様々な人と接することができる。

相手に喜ばれる案内をしようと心がけている。マニュアル通りの案内から応用へ。

方言が混ざることもあるが、それも秩父ならではの一つの味になればと思う。

女性らしい案内→話し方、手作りのプレゼント。

例1)案内したお客さんへ、記念になるように手作りのしおりを渡している。

例2)息子夫婦に子供ができるよう願い回っていた姑さんに、こしさげを渡した。

・楽しみ、生き甲斐。ガイドをしているおかげで、宗教心というか、定年後の人生が変わった。

○案内後の交流

・年賀状が届く、青森の方がりんごを送ってくれた、など。上記例2の方は、その後お孫さんができたとお赤飯をもってきてくれた。

・再訪時には、再びガイドに指名してくれる方もいる。

○課題

・御開帳時は忙しいが普段は仕事が少ないので、仕事の間があいてしまう。

・「シルバー人材センター・ガイド班」として活動しているので、未熟なガイドをしたり接客態度が悪かったりといったことに関する苦情や悪い印象は、センター全体の評判・評価を落としてしまう。センターとして全体の名前で出てしまう難しさがある。

・登録している人の年齢が上がっているということから、若い人の人材育成が課題となっている。

○地域の人々にとって札所や巡礼とはどういう存在であるのか

・“札所”“巡礼”という特別な意識をもっているのではなく、近所に存在するお寺という程の認識。

・センター側としても、路上の駐車場所や騒がしさなど近隣住民に迷惑をかけないよう気を使うようにしている。住民の方から車や巡礼の人に対する苦情はない。

・地元の人と札所の関わりの例として、第17番の定林寺を挙げていた。このお寺には、檀家さんがつめており、地域の方が支えている。

○秩父と他の札所との違い

| 秩父 |

巡礼の道路・駐車場・トイレが整備されているところが多い。道の途中に標識も整備。

市も巡礼に力を入れている。 来訪者を招く体制を整えるための改築・修理はかなり進んでいる。

範囲が狭いので親しみやすい。

総開帳を行っている。札所が足並みをそろえることができるので、三十四ヶ所揃った総開帳が行える。

地元の人たちは巡礼者に対して親切。巡礼の人に「水を下さい」と言われれば、冷たいものを出してあげたり親切な対応をする人が多い。

| 坂東 |

総開帳を行う秩父に対し、坂東は寺ごとの御開帳。

| その他 |

秩父もそういった温かく迎え入れる巡礼地となりたいし、温かく迎えるガイドをしたいと思っている。 ○地域住民という立場として、札所がどういう存在であってほしいか

巡礼を通じて秩父の観光にも目を向けてもらえたらいいと思う。巡礼を通して秩父のいいところをもっと知ってほしい。

今ですら純粋に巡礼目的で巡っている人はほとんどいないのだから、観光の一つとして巡礼があってもいいと考えている。

そして、秩父を訪れたら文化に触れて、食べて、帰ったら秩父のことを広めてもらい、秩父を多くの人に知ってほしい。

3−3.ヒアリング調査(2)

| 2005/09/14 13:30〜14:30 慈眼寺・札所連合会/西田洋子さん |

○札所連合会の概要

| 設立経緯 |

平成2年の御開帳時、はっきりとした案内人や対応組織がなかったことで大量の来訪者に対処できなかったことから、札所全体の窓口となる組織が必要と考え、平成9年に札所連合会が発足。

平成9〜10年:第13番慈眼寺住職、平成11年〜現在:第11番常楽寺住職が会長を務めている。

| 業務内容 |

・帳面作り

・ポスターや資料(秩父札所新聞「ふだらく」)など印刷物の製作、配布。

・ガイドの紹介。個人の付き合いがある場合は、その橋渡しを行う。

・観光業者から頼まれ、コース設定をすることもある。ツアーは時間に制限があるため、効率よく回ることができるコースを考え、必ずしも番号順に回ることにこだわらない。

・3年に一度、秩父・西国・坂東で百観音総会を行っており、その緒業務。70名ほどが集まる。

・お寺が留守になるときには、連合会の職員が留守番を務める。札所側ではお寺を空けずにすみ、いつ訪れるか分からない巡礼者に対応することができる。

・秩父・西国・坂東の三札所のうち、秩父の連合会が最も実質的で、札所同士がきちんと繋がりをもっている。こういったことも秩父の人気に繋がっているのではないか。

| 職員 |

・西田さんは元々主婦。慈眼寺に勤めており、事務所の開設時に手を挙げて仕事を始めた。 ○連合会としての現在の取り組み

・平成20年の中開帳の宣伝:資料・ポスターの配布。全国に向けて出しており、九州は少ないが、四国には多く出している。

○札所の維持と今後の対処

・どこの札所にも檀家さんはいるので、札所がつぶれてしまい秩父札所としての結びつきが切れてしまうということはない。

・後継者がいない場合、本山のお寺から住職が派遣される。

・寺同士、隣組制度で守りあっている。法事のときなど、住職を派遣しあって助け合う。

○巡礼に訪れる人に変化は見られるか

| 巡礼中にみられる変化 |

・定年前に訪れた人は、札所をまわっていくなかで、定年後の生き方・やりたいことに気づくことがあるそう。

| 札所巡りに参加する人の変化 |

・一人でも参加できる。

○花のように季節性を感じさせ、活かした宣伝は行っているのか

・4,5年前から花いっぱい運動を実施。市からの補助があり、その補助金でだいたいどこのお寺でも花を植えたり、整備を行った。

⇒秩父市内にある「ちちぶ巡礼と民話のやかた」では、それぞれの札所の代表的な植物は何かということや、それらの見頃はいつかという年間マップを展示していた。花や樹木を、札所の見所のひとつとして宣伝していこうと考えているようである。

○合併による変化・影響

合併により広がった荒川や大滝方面の地域の情報など、札所以外のことも問い合わせがくるので、合併し広がった地域へ出かけて行き勉強をしなくてはならない。

○札所の周囲・地域の人々にとって、札所はどんな存在か

・西田さんは、連合会の仕事に入るまでは札所があるというのが当たり前と感じていた。また地元の檀家さんは、2,3月頃、札所をまわる。札所を回ることも年間行事のひとつといえる。

・札所が観光化されて人が増えることに関しては、地域の方は否定的ではない。

・お経、本尊、彫刻、建物の説明をするが、そういったことなど札所・巡礼への理解は3回まわってみるとわかるといわれている。そうであるから、最初は遊びでもよいから何度も訪れてほしいと思っている。