| 目次へ | ||

| プロジェクト概要 | ||

| 調査報告 | ||

| 文化デザイン ワークショップ |

||

| 研究室NOWへ | ||

| 梶島研究室TOP |

| 第四章 観光資源としての秩父札所めぐりの可能性 |

手塚 雪香

| 1.はじめに | |

| 2.秩父札所の概要 | |

| 3.ヒアリング調査調査 | |

| 4.秩父札所めぐりの体験 | |

| * | 5.秩父巡礼の動向 |

| 6.調査結果からの考察 |

5、秩父巡礼の動向

「5、秩父巡礼の動向」のデータは、佐藤久光『遍路と巡礼の社会学』(人文書院、2004年)を参考にしている。5−1,5−2の数字は、巡礼時に納経の印として各寺院から授与される「御朱印」を授かった人々を巡礼者と見なし、その数を測定したものである。ただし、延人数であり、御朱印を受けずにまわる巡礼者もいることから誤差は生じているが、行政機関による人数把握や芳名帳・納札の習慣もなくなっていることから、御朱印の授与数が最も有力な手段として採用されており、この数字を動向の参考としている。

5−3以降は、佐藤氏が札所で行ったアンケート調査に基づいている。調査は、平成3年9月から翌4年8月までの1年間にわたり、第十三番慈眼寺で行い、1,150名からの回答があった。アンケート調査に加え、昭和40年代から50年代に同札所に置かれた芳名帳の調査も加えてある。

5−1.年間の動向

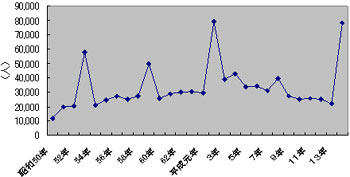

図3 :秩父札所の推移・動向

年間の巡礼者の動向・推移を昭和50年から平成14年までの28年間にわたって図式化したものが図3である。

この28年間のうち、開帳は5回開かれた。昭和53年、平成2年、平成14年の12年毎の午歳の総開帳、昭和59年の「秩父霊場開創750年記念」の特別開帳、午歳の開帳の中間に行われる平成8年の中開帳である。

江戸時代の開帳時や江戸への出開帳時にも大変な賑わいを見せていたが、現代でも開帳時には多くの人々が訪れているということがわかる。昭和53年の総開帳では、期間をそれまでの3月から5月までの3ヶ月から、3月から10月までの8ヶ月へ、平成14年には3月から11月までの9ヶ月へと大幅に延長したことで、それまでの年から大幅に増加した。

図1の「秩父市シルバー人材センター・ガイド班 秩父札所案内の年間延人数」も、図4と同じく開帳時には案内した人数も大幅に増えていた。しかし、図1と図4には違いも見られる。全体の巡礼者は平成11年から13年にかけて減少しており、開帳の前年には巡礼者が減る傾向にあるにもかかわらず、案内した人数は平成14年の総開帳に向けて順調に伸びている。

5−2.月別の動向

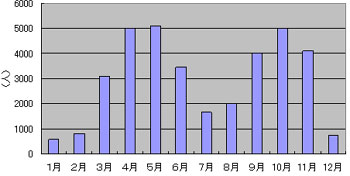

図3 :秩父巡礼の月別平均巡礼者数

図4は昭和50年から平成14年までの28年間の月別の平均巡礼者数を図式化したもの、である。図4よると最も多いのは5月、次いで4月、10月、11月、9月と続く。それに対して巡礼者が最も少ないのは1月、以下12月、2月となる。図2で示した「秩父市シルバー人材センター・ガイド班 秩父札所案内の月別平均案内者数」も概ね同じような月の案内者が多いが、6月の人数もかなり多いことがわかる。

調査がされている28年間では、昭和期と平成期における動向にも微妙に変化が起きており、いくつかの違いが見られる。

(1)昭和期の上位は、4月、5月、10月。平成期は、10月、5月、4月。

(2)11月の巡礼者の伸びが著しい。全体に占める割合が、昭和期の9.6%が平成期には13.0%に。

月別の巡礼者の動向に変化が起きていることから、昭和期と平成期の季節別の割合にも変化が起きている。昭和期では春(3月〜5月)がもっとも多く占めていたが、平成期では秋(9月〜11月)が最も多くなった。平成期のほうが巡礼者の絶対数が増加していることをあわせると、秋の巡礼者の増加が顕著である。

秋の巡礼者が増えた理由として、気象条件と車の利用が挙げられている。9月の残暑、11月でも暖かい日が増えたことから、秋に出かけても辛くない気象条件に変化してきたこと、また、車の利用によって暗くなる頃までまわることができたり、寒さをそれほど苦にしなくてすむようになったことが要因ではないかと考えられる。

5−3.地域別巡礼者

秩父札所における都道府県別の巡礼者数(表1)によると、最も多いのは地元埼玉県で全体の35.9%を占めている。次いで東京都の33.6%。一都一県で全体の七割を占めている。それ以外は急に少なくなるが、続くのは関東地方の近隣県である。その結果、関東地方の巡礼者が占める割合は九割となる。

埼玉県は地元ということで多いが、東京都は、歴史的に江戸時代の秩父札所の隆盛を江戸市民が支えていたし、都心から電車で二時間ほどという立地条件によるところが大きい。この二都県以外の近隣県でも、千葉県や神奈川県であれば立地も近く、群馬県は秩父への交通の便が良く、昔から産業交易での繋がりも深かった地である。

来訪者調査でも、ヒアリングをさせて頂いた方は皆さん関東内からみえていた。

| 都道府県 | 実数(%) | 都道府県 | 実数 | 都道府県 | 実数 |

| 埼 玉 | 413(35.9) | 静 岡 | 7 | 北海道 | 2 |

| 東 京 | 386(33.6) | 三 重 | 6 | 新 潟 | 2 |

| 千 葉 | 88(7.7) | 香 川 | 5 | 富 山 | 2 |

| 群 馬 | 51(4.4) | 岐 阜 | 4 | 青 森 | 1 |

| 神奈川 | 51(4.4) | 京 都 | 4 | 山 梨 | 1 |

| 愛 知 | 36(3.1) | 兵 庫 | 4 | 長 野 | 1 |

| 茨 城 | 27(2.3) | 奈 良 | 4 | 滋 賀 | 1 |

| 栃 木 | 25(2.2) | 和歌山 | 4 | 徳 島 | 1 |

| 大 阪 | 10 | 愛 媛 | 3 | 鹿児島 | 1 |

| 宮 城 | 7 | 高 知 | 3 | 合 計 | 1,150 |

表1:都道府県別の巡礼者

5−4.年齢別巡礼者

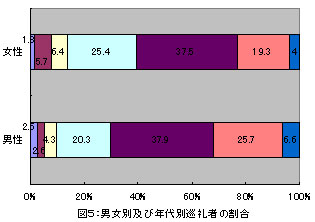

|

男女それぞれ年代別に分類し整理したものが図5である。20歳代から50歳代までは各年代とも女性が男性を上回るかほぼ同じ割合を示す。反対に60歳代及び70歳以上では男性が上回る。巡礼の中核となっているのは、40歳代、50歳代の女性と50歳代、60歳代の男性である。女性は、子育ての負担がなくなり、時間に余裕のできた年代、男性は、定年退職直前もしくは退職後の年代の方が多いといえる。時間をとることができ、これからの人生について考えたいとなったとき、東京に近い秩父の巡礼が惹きつけているようだ。 また、男女別の割合は女性が53.3%、男性が46.7%となる。秩父に限らず、西国、坂東、四国でも女性のほうが多い傾向にある。 |

5−5.巡礼の目的

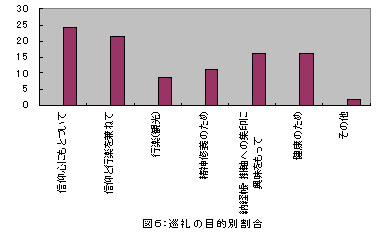

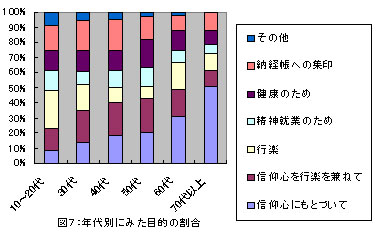

|

創設当初は修験者や僧侶の修行とされた巡礼も、江戸時代に農民や商人といった庶民が出かけるようになると、宗教的目的に加え、見聞や物見、日常生活からの解放といった旅の行楽的要素が加わってきた。その流れは現在も尚変わらず、ますます多様になっている(図6)。 西国は「信仰心と行楽を兼ねて」が28.1%、四国は「信仰心にもとづいて」が35.4%と非常に突出した目的があるが、秩父の場合、最も多い理由は「信仰心にもとづいて」ではあるが、他の二地域に比べると満遍なく分布している。 また、年代別に目的の違いを比較したものが、図7である。ヒアリング調査では年齢は確認していないが、紅葉など風景の見物に主目的を置いている方が多く、観光としての巡礼を楽しんでいるように見受けられた。 |

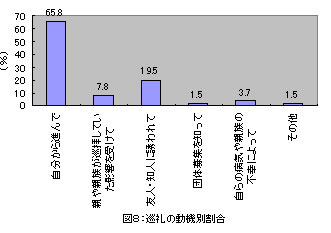

5−6.巡礼の動機

|

巡礼の行動を起こす動機としては、「自ら進んで」が最も多い(図8)。しかしその中の多くは、自発的な行動をとる前に、雑誌やテレビ等のメディア、インターネット、友人の体験談等の情報がきっかけとなっていることも多い。「友人・知人に誘われて」という動機も多い理由として、経験者としての先達の存在があることで安心して巡礼を経験できるということが挙げられているが、巡礼の体験記であればインターネットに数多くの経験談が載っており参考になるものも多いので、初めての巡礼に対する安心感を得ようとする気持ちがあってこの項目を選んだ人の分は減少していくのではないかとも思う。 ヒアリング結果から、札所めぐりをした知人から良い評判を聞いて訪れたり、札所めぐりの経験のある友人に誘われて一緒にまわっているという人がいることから、一度秩父を訪れた人によって伝えられる秩父の魅力に関する情報が、新たな観光客を呼ぶことに大きく寄与する一因であることが分かる。 |

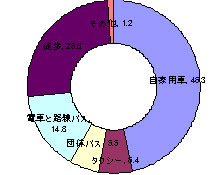

5−7.巡礼の交通手段

図9:巡礼の交通手段 |

図9より、自家用車が約半分を占めていることがわかる。特に夫婦二人づれや、子どもづれ、高齢の親をつれている場合には自動車が便利である。秩父の札所はどこも大なり小なり駐車場を設けており、今後も自家用車は交通手段の主役として存在するだろう。 |

5−8.巡礼の同行構成

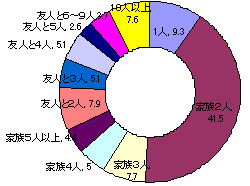

図10:巡礼時の編成人数 |

巡礼の同行者は少人数で、家族連れが多い。さらに最も多い「家族二人で」というのは、夫婦である場合が圧倒的に多い。「家族」58.6%、「友人」20.7%というように、親しい間柄同士での編成が増え、団体ツアーは一割程度であることがわかる(図10)。 来訪者の方へのヒアリングや観察結果においても、「家族二人」という構成が多かった。友人同士でも2,3人組の小規模で、大規模なグループで訪れる人はツアー以外ではほとんどいないのではないだろうか。 |

5−9.巡礼の回数

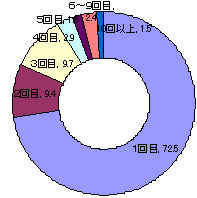

図11:回数別巡礼者の割合 |

図11より、初めての人が約7割、2回目・3回目の人がそれぞれ1割弱で9割に達する。1回目・2回目の人の割合が97%の西国、4〜9回の人が7.5%、10回以上の人でも5.4%もいる四国。秩父はそれらの中間的な特徴をもっている。 ヒアリング結果から、複数回の巡礼経験がある方でもその目的は様々で、信仰心に基づいていらっしゃる方、花や紅葉などの風景を楽しみにしている方、御朱印を集めることに熱心な方というように、何度も訪れているからといって、必ずしも信仰心のためばかりというわけではない。 |